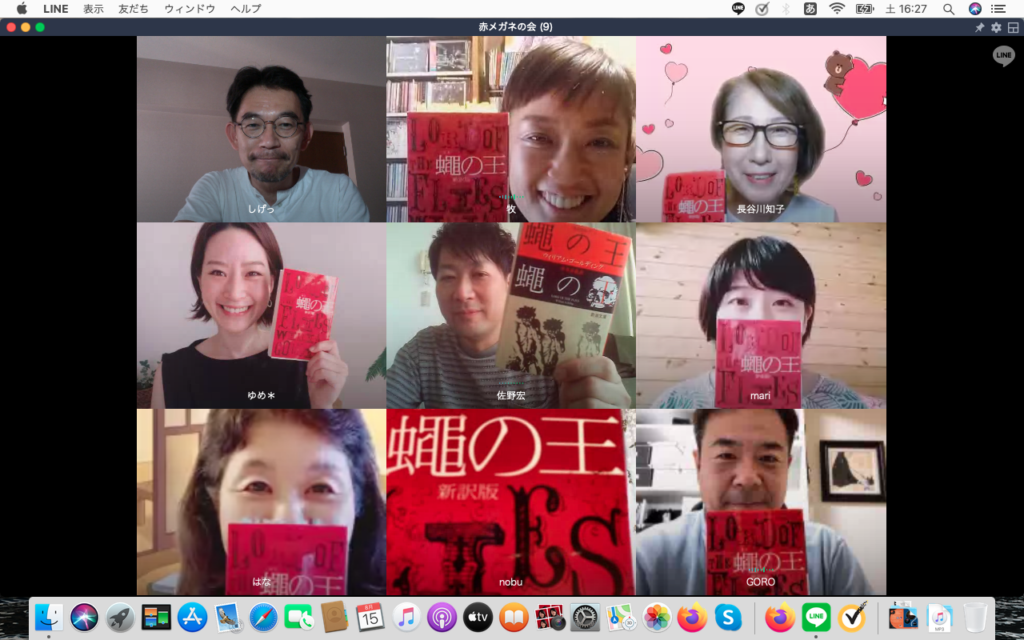

2020年8月15日

第172回課題図書:「蠅の王」ウィリアム・ゴールディング

前々回は「ペスト」、前回は「妖怪」と怖いテーマが続いた課題図書。しかし、本当に怖いのは生身の人間の方なのでは?…と思わされる出来事がコロナ禍の昨今、増えてきています。そんな中で選んだ今回の課題図書は、ウィリアム・ゴールディング著「蠅の王」。

<始まりは冒険小説風>

イギリス人の少年たちの乗った飛行機が無人島に不時着。大人の生存者は見当たらず、楽園のような島で彼らのサバイバルと人間模様が描かれていきます。

リーダーに選ばれたラルフは、島からの脱出を第一に考え、島でのルールを作って子供たちをまとめようとします。しかし巧くいかず、葛藤したり、悩んだり…。

かたや、狩猟隊を率いて野生の豚を狩り、子供たちの心と胃袋を掴んでいくジャック。

いじられキャラ(?)ピギーは他の子たちからウザがられたりもしますが、彼の眼鏡は火を起こすのに大活躍! そんなピギーを「応援しながら読んだ」と言うメンバーもいれば

「皆から距離を置いて客観的に見ているサイモンが気になった。」

「ロジャーのキャラクターが途中で変わったことに驚いたが、読み返すと不気味な伏線があった。」

「強い人についていくタイプの双子、サムネリック(サム&エリック)が自分に似ている。」等々、

共感したり、気になるキャラクターはそれぞれですが、

「少年たちの力関係や人間性が露わになっていくのが面白く、どんどん続きを読みたくなった!」という感想が多かったのは、選者としても嬉しい限り。

一方、文明国イギリスの少年たちが未開の島に放り出されるというシチュエーションや、ラルフとジャック(理性・知性 VS 野性・獣性)の対立に「ポリティカルな要素をみた」という男性メンバーもいました。

<ディストピア小説の走りだった!?>

ちなみに、この小説「蠅の王」が発表されたのは1954年。あとがきによると初稿の段階では「共産主義国と自由主義国の間で核戦争が勃発。イギリスの少年たちが国外へ疎開する途中、敵機の攻撃によって不時着した」という具体的な状況説明があったのだとか。第二次世界大戦の記憶、冷戦という当時の背景を思えば、政治的な暗喩が含まれているというのも考え過ぎではないでしょう。

また、この小説には深読みしたくなる象徴的なアイテムがいくつも登場します。集団の中で“ほら貝”が権力の証として扱われていたり。

また、少年たちが狩り、その味に魅了される“豚”は、キリスト教で人間を罪に導くとされる“七つの大罪”の「大食」を象徴する動物です。(『千と千尋の神隠し』では、がつがつと食べ物をむさぼった千尋の両親が豚に姿を変えられていましたね)。さらに「大食」をつかさどる悪魔のかしらが“ベルゼバブ”=蠅の王なのです。

捕らえた豚の肉にがっつく少年たちの姿に、“命をいただく”といった感謝や、イギリス人らしい作法は既にありません。そして「殺せ、喉を切れ、ぶちのめせ!」と叫びながら、再び狩りに熱狂していくジャックたち。

やがて、死んだ豚の頭にまとわりつく“蠅の王”が、1人の少年に語り掛けます──。

<“悪”に囁かれたのは誰か?>

「蠅の王」というタイトルには、“人間の中に潜む悪”の代名詞という印象もあります。

少年たちのうち誰がダークサイドに堕ちるのか? 読み進めていくうちに、誰が堕ちてもおかしくない、という気になってきましたが、悪の種はすべての人間の中にあるものなのでしょうか?

「性善説を信じたい」というメンバーもいれば、「小説内で起きたことが“悪”だとは言い切れない、状況によって善悪の基準が変わるのは戦争にも通じる」という声も上がりました。奇しくも、この日は終戦記念日。戦場から帰ってきた兵士たちが心の傷に苦しむように、少年たちはこの後、どう生きていくのだろうという疑問も沸き上がります。

コロナの猛威がやまない現在の状況は戦時にも例えられますが、人間性が露わになる極限状態であることは間違いないでしょう。その意味では、今、読むべき、考えさせられる一冊だった気がします。

─文・nobu─