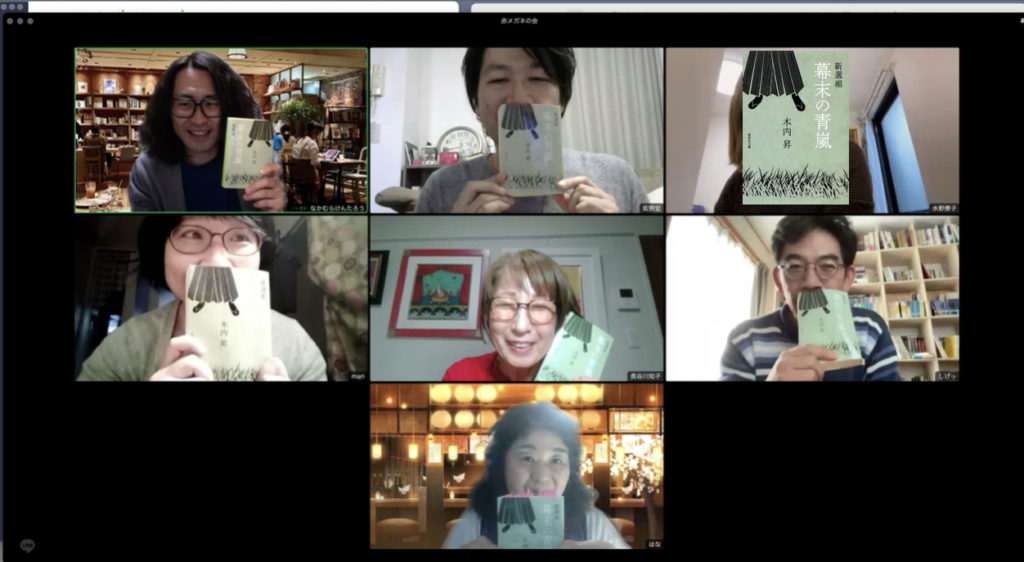

2021年11月6日

第193回課題図書:「幕末の青嵐」木内昇

映画「燃えよ剣」の公開に合わせ、司馬遼太郎の原作を読んだ。激動の幕末を戦った新選組の活躍を、その中心人物であった土方歳三を主軸に語るこの物語は、文句なしに面白く、読みやすい新選組初心者の自分にはぴったりの1冊だった。 しかし、この本を読み終わったときに満足感と共に残ったもう一つの感想は「新選組について、もう少しちゃんと知りたい」ということだった。誰でも名前くらいは聞いたことがある土方、近藤、沖田ら、いわゆるメジャー隊士だけでなく、物語の背景として描かれていた他の新選組隊士や周囲の人々について興味が湧いてきた。新選組をもう少し詳しく知る。その観点では今回の課題図書となった「幕末の青嵐」は最適な選書だったと思う。本書では新選組の結成前から鳥羽伏見の戦いまでの出来事が、新選組隊士や彼らに関わりを持った人たちの視点で順に語られる。これまで映画やドラマ、漫画などで描かれてきた新選組エピソードに沿いながらも、それを違った視点から見せてくれる。例えば、芹沢鴨や伊東甲子太郎ら後に敵対する人物や、佐藤彦五郎のような新選組を外側から支えた人物。さらに武田観柳斎といった隊士の中でも普段あまり語られることの無さそうな人物まで。それぞれの心情や行動に共感できる部分を見つけることができた。

今回、参加した赤メガネメンバーの中には、自分のような新選組初心者や、昔から新選組が好きという人、新選組の人切り=暴力という手段に共感できないという人もいて、立ち位置は様々。新選組が歴史の中で果たした役割については賛否両論あったが、攘夷だ!開国だ!と人も社会も刻々と変わっていく状況の中で、ぶれない信念を持って生きていたという点については、全員が認めるところだった。本書を通じて新選組を語ることができてよかったと思う。

最後に赤メガネメンバーの推しメン(=本書を読んで誰が一番印象に残った新選組メンバー)を発表します。

シゲさん⇒ 沖田総司 – 何かふわふわ生きている。考え方が柔軟で生き方がブレない。可愛い奴。

知子⇒ 土方歳三 – 剣も使えるし、気配りもできる。そしてリーダーシップもあり、本当にこんな人がいたのか?と興味が湧いた。

靖子⇒ 佐藤彦五郎 – 近藤や土方を支えた存在。彼らを羨ましく想いながらも、彼らを盟友と呼べるところが素晴らしい。

はせまり⇒ 山南敬助 – 一番感情移入できた。でももし自分がこの時代にいたら近藤さんについていくと思う。

僚子⇒ 武田観柳斎 – 「任務、面倒臭い」とか言いながら仕事はちゃんとやるところが、すごい現代人っぽい。

佐野ピ⇒ 大鳥圭介 – 人脈もあり教養もあるが、現場ではうまくいかない、というところに共感する。

ケンケン⇒ 永倉新八 – 周囲からは冷静な人物と見られ、重要な任務を任されるが、内心は文句や悩みを抱いているところ。

─ 文・中村 健太郎 ─

2021年11月27日

第194回課題図書:「模範郷」リービ英雄

「読むのがしんどかった。何を言いたいのかよく解らない―」

今回、「よく解らない」という感想は、わからないものに対して自分がそれをどう捉えるか、大いにメンバーの感情を刺激した読書会でもあった。

作者の紹介著者のリ-ビ英雄氏は、小説家・日本文学者、法政大学の教授である。1950年 アメリカ・カリフォルニア州生まれ。東欧系ユダヤ人の父と、ポーランド人移民の母親をもち、外交官である父親について少年時代から台湾、香港へ移住、両親は離婚したが、その後、再婚(上海人)した父に会いに日本を訪れる。母国語は英語、第二外国語として中国語、日本語等を操る。

<あらすじ>

1950年代の台湾は、蔣介石が中華民国総統職に就任、日本は1945年ポツダム宣言後、敗戦に伴い大部分はすでに台湾から引き揚げていた。著者は、台・日・米・中が入り混じる旧日本人街「模範郷」で少年期を過ごす。文化とも、言葉ともつながりのない場所、彼は長い間行くのを拒み続けていた故郷へ、半世紀ぶりに訪れる決意をする。

小説は著者が故郷に対して、知りたいけど知りたくない、という複雑な感情を抱いて、中国の奥地や、子供のころの記憶へと大きく迂回しながら現在の台湾へと導く。

この作品を読み始めた時に、「読みにくい…」と思った。まず、作者の育ってきた環境が特殊すぎて、背景がよくわからない。ゆえに、著者が何に対して悩み、葛藤しているのかがよく分からない。しかしたとえ共感できなくても、このような背景を持つ人が隣にいる、存在している、というのを認識するだけでも、とても大事な事だと思うのだ。

ここで赤メガネメンバーに、あなたにとって「故郷、地元」とは何かを質問した。

今回の本にとても心を動かされた、と言っていたメンバーは海外暮らしの経験を持つ。「自分には出身地はあるが、地元が無い、地元がある人が羨ましい」

出身は東京だが、地元から少し遠くなってしまい、そこの友達との繋がりが薄くなってしまったのが寂しい。

故郷は観光地で有名な場所、自分はそこの地元メンバーである、という誇りがあるが、東京に出てきた今、なにか取り残された感がある。

皆それぞれ故郷に対して薄いベールのような哀愁を漂わせていた。そう、これはこの作品の根底に流れている哀愁、喪失感に似ていると思った。もしかしたらここに書かれているこの感情は、普遍の気持ちなのではないだろうか?

今回気になったのは、人は、何によってアイディンティティを形成するのかという事だ。本の中では、著者が自分と似た環境にいた、パール・バックについて関心を寄せていた。国、文化、言葉、自然、住居ももちろんそうだが、私が思う最も影響力があるのは、家族と呼ばれるグループだと思う。子供の時に染み込んだその情報は、おそらく一生その人の血となり、何らかの影響を与え続けるのだと思う。それが時に何かと反応し、その人独自の感情を呼び起こすのではないだろうか?この本は、大きな懐でもって様々な背景の人々を肯定してくれると言っていたメンバー、おかげで、なんとも前向きな気持ちになれた読書会であった。

リービ英雄氏のいたこの時代の台湾を知るには、映画もおすすめしたい。エドワード・ヤン監督の「牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件」は、1950年末期~60年を背景とした、この時代の空気を見事にスクリーンに閉じ込めたといわれている傑作である。

故郷とは、体に染みついた記憶の中に存在するのかもしれない。

─ 文・ハセガワ ─